Guggach

Porosität und Nachbarschaft

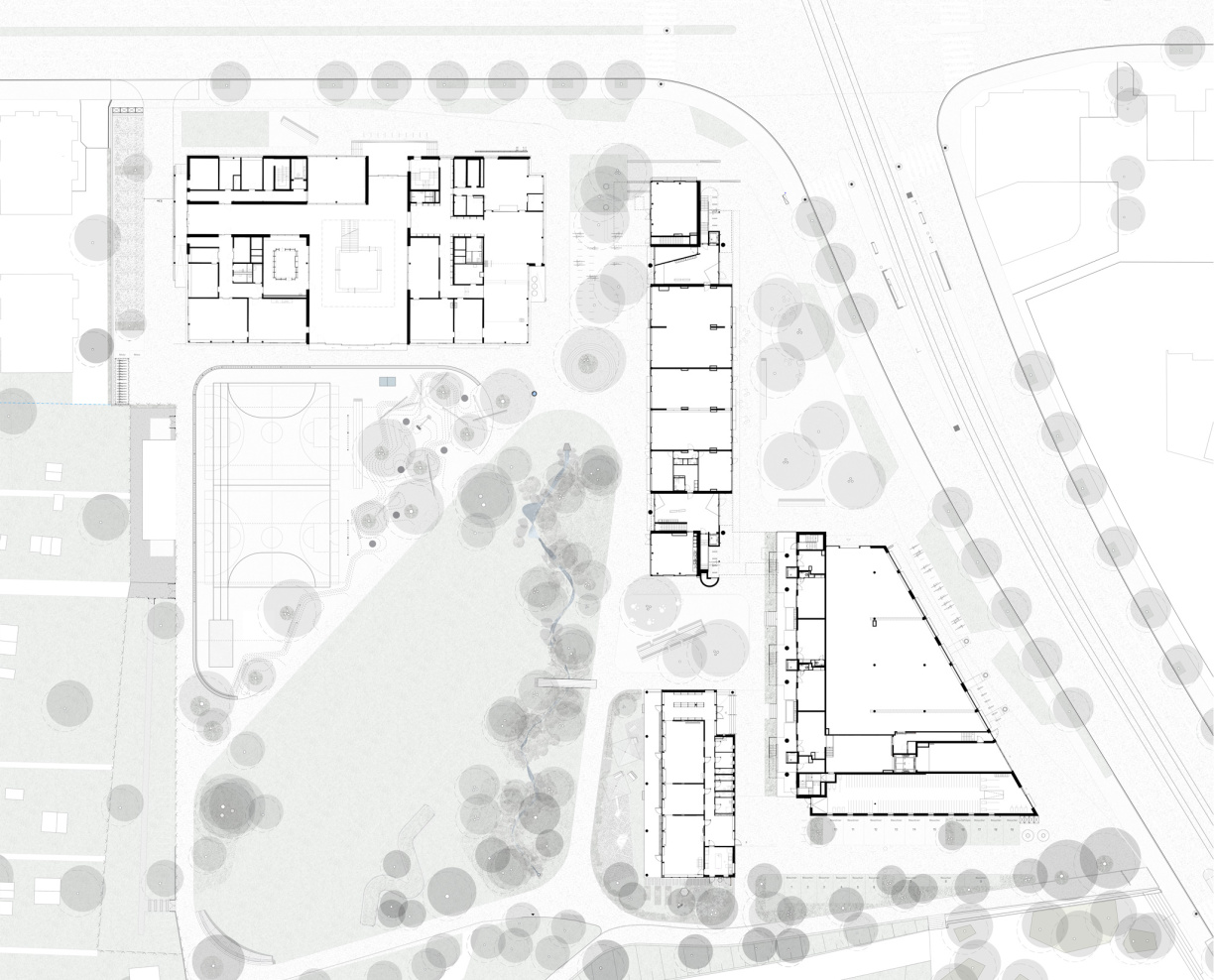

Einfache aber präzise gesetzte und architektonisch artikulierte Bauten bilden am Übergang zwischen Zürich Unterstrass und Oerlikon ein lose gefügtes Ensemble mit Zentrumsfunktion. Wo Stadt mehr und mehr zusammenwächst, verlangt es nach neuen Begegnungsräumen. Im Dialog der Bauten mit ihrer gewachsenen Umgebung entsteht eine Komplexität der Massstäbe und Stimmungen. Freiräume mit grosser Offenheit bilden die Voraussetzung für das Einnisten von Urbanität.

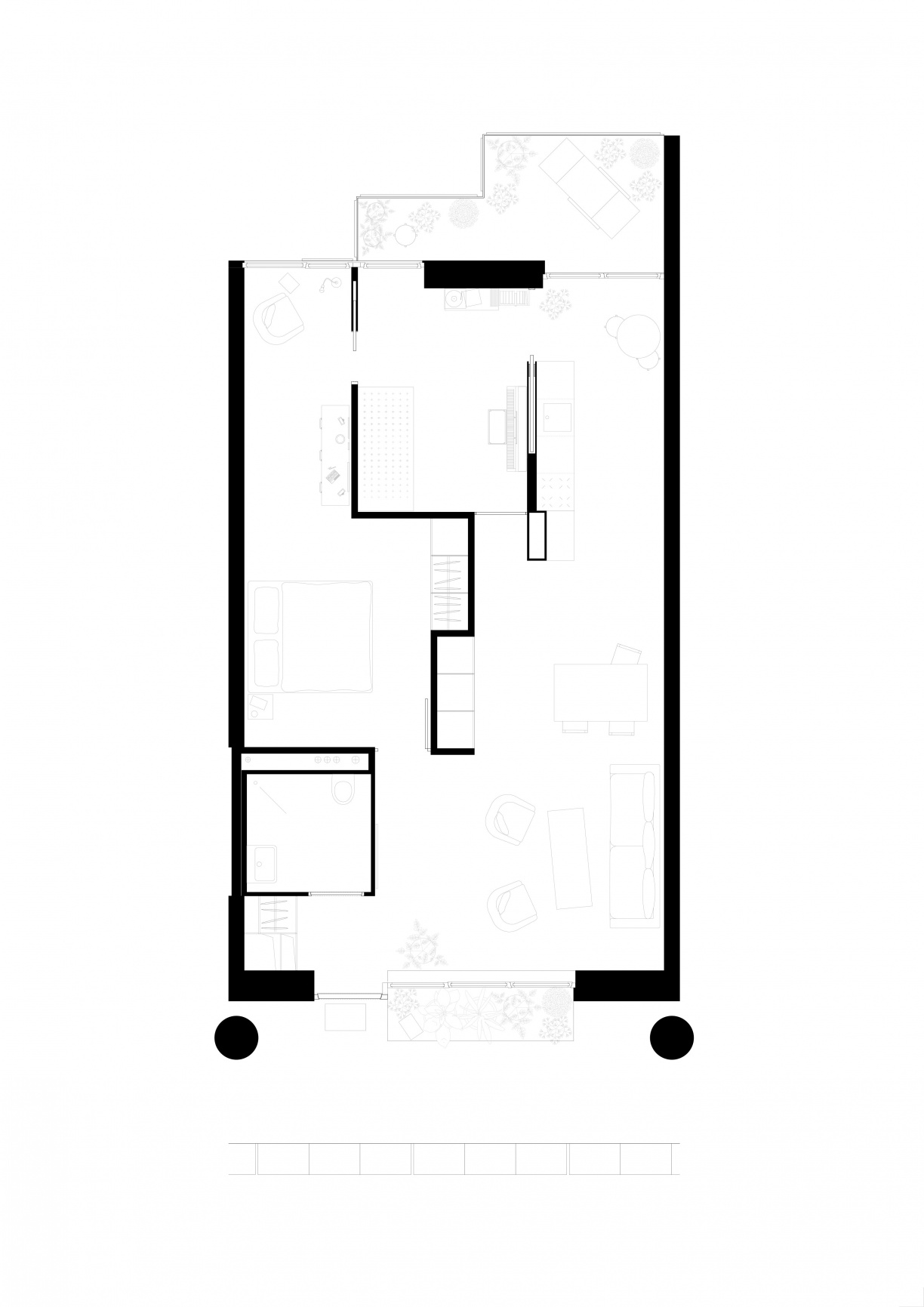

Mit Ausrufezeichen versehen verweist «Einfach Wohnen!» auf eine Emotionalität und Dringlichkeit, die für viele Wohnungssuchende in Zürich Realität ist. Viel weniger tragisch scheint es mit einem Punkt: «Einfach wohnen.» Bescheidenheit soll dabei wirtschaftlich notwendig, aber nicht zwingend eine Last sein. Unbestritten ist dazu die Reduktion des Flächenverbrauchs. Je geringer die Nutzfläche, umso besser muss sie allerdings taugen – in funktionaler, sozialer, klimatischer und ästhetischer Hinsicht. So fragen wir uns in diesem Projekt, auf was man verzichten würde und was umso wichtiger wird, wenn man weniger hat.

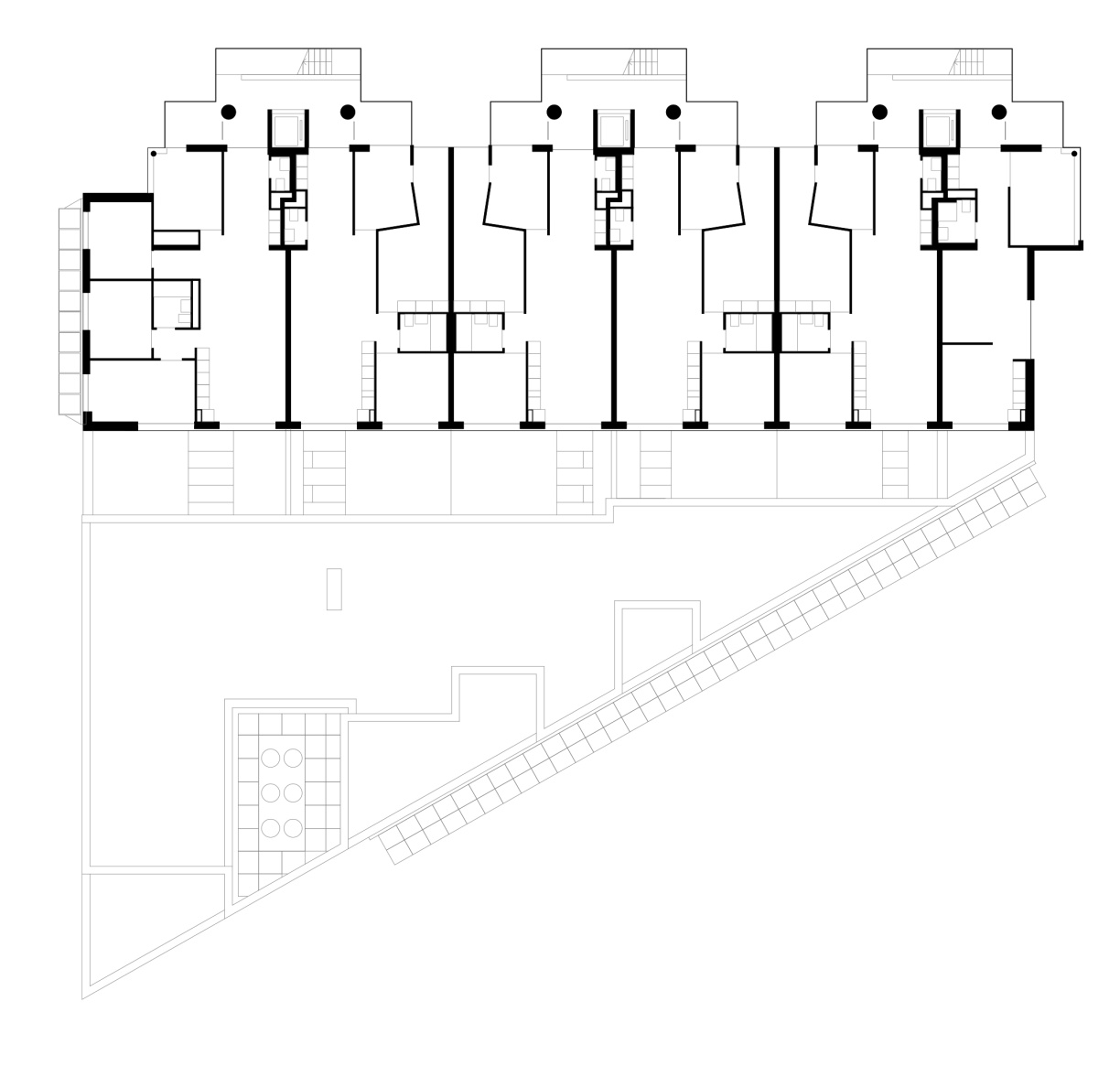

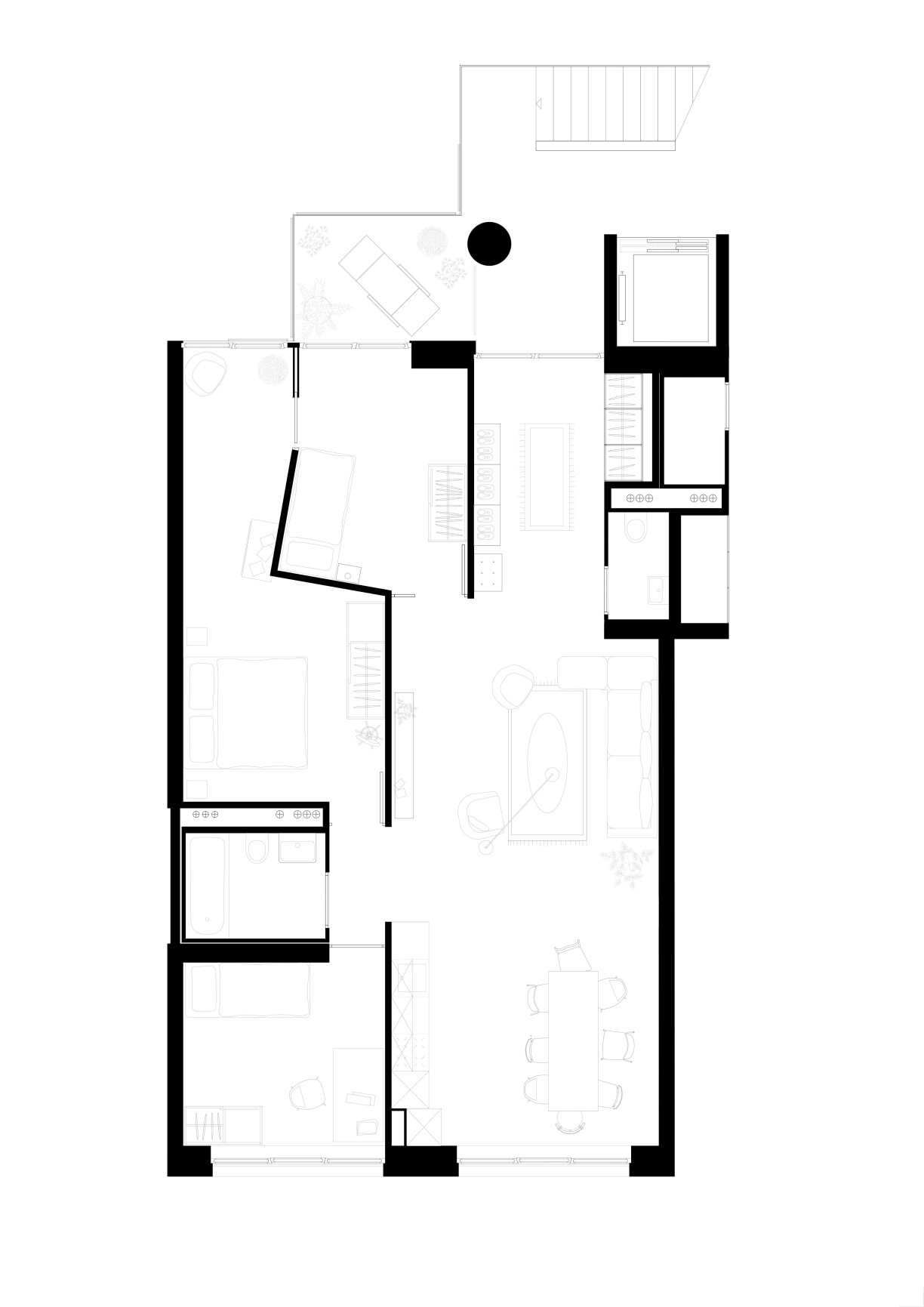

Dem Entwurf für die Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach III unterliegt ausserdem ein Bewusstsein und Respekt für das Bedürfnis nach Privatheit, aber ebenso die feste Überzeugung, dass im vollständigen Rückzug ins Individuelle und in der Vermeidung von Konflikten auch ein gesellschaftliches Risiko begründet liegt. Nachbarschaften haben sich gewandelt und müssen vielerorts neu geknüpft werden, damit das direkte Nebenan oder Gegenüber nicht allein zum Störenfried wird. Eine Vielfalt von Wohnformen und –typen wird darum entlang charakteristischer Schwellenräume organisiert, die in jeglicher Hinsicht verbinden.

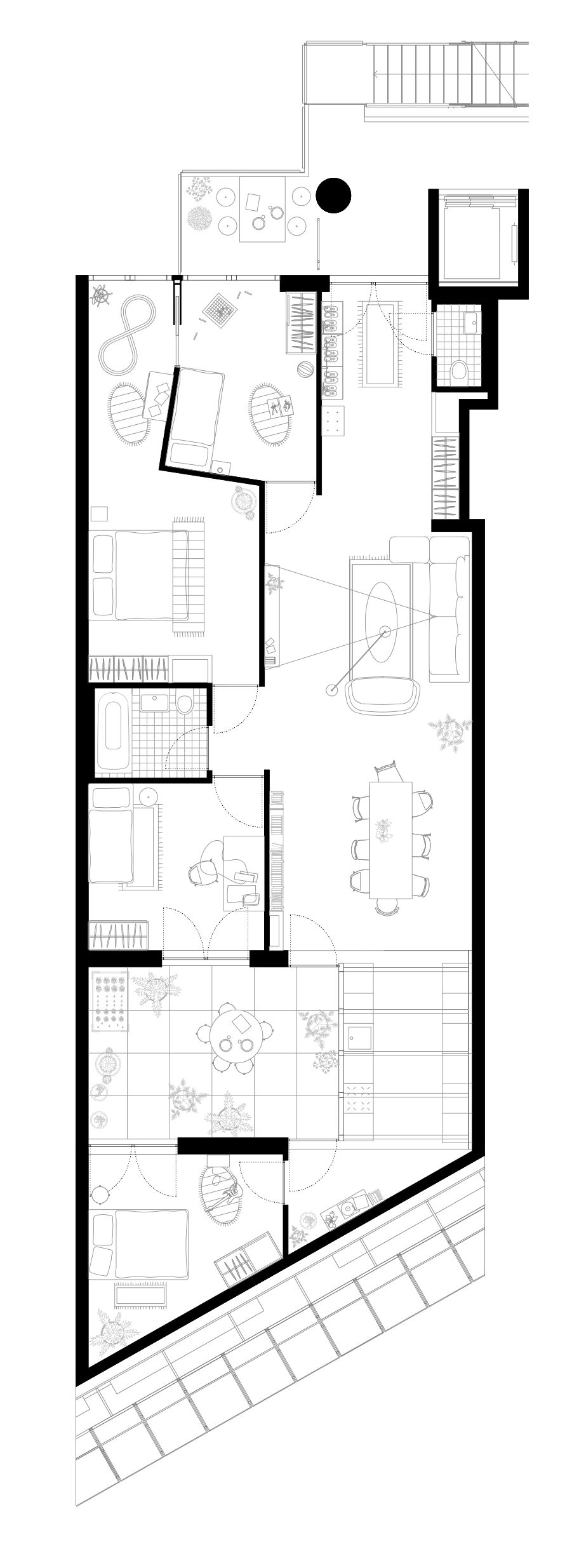

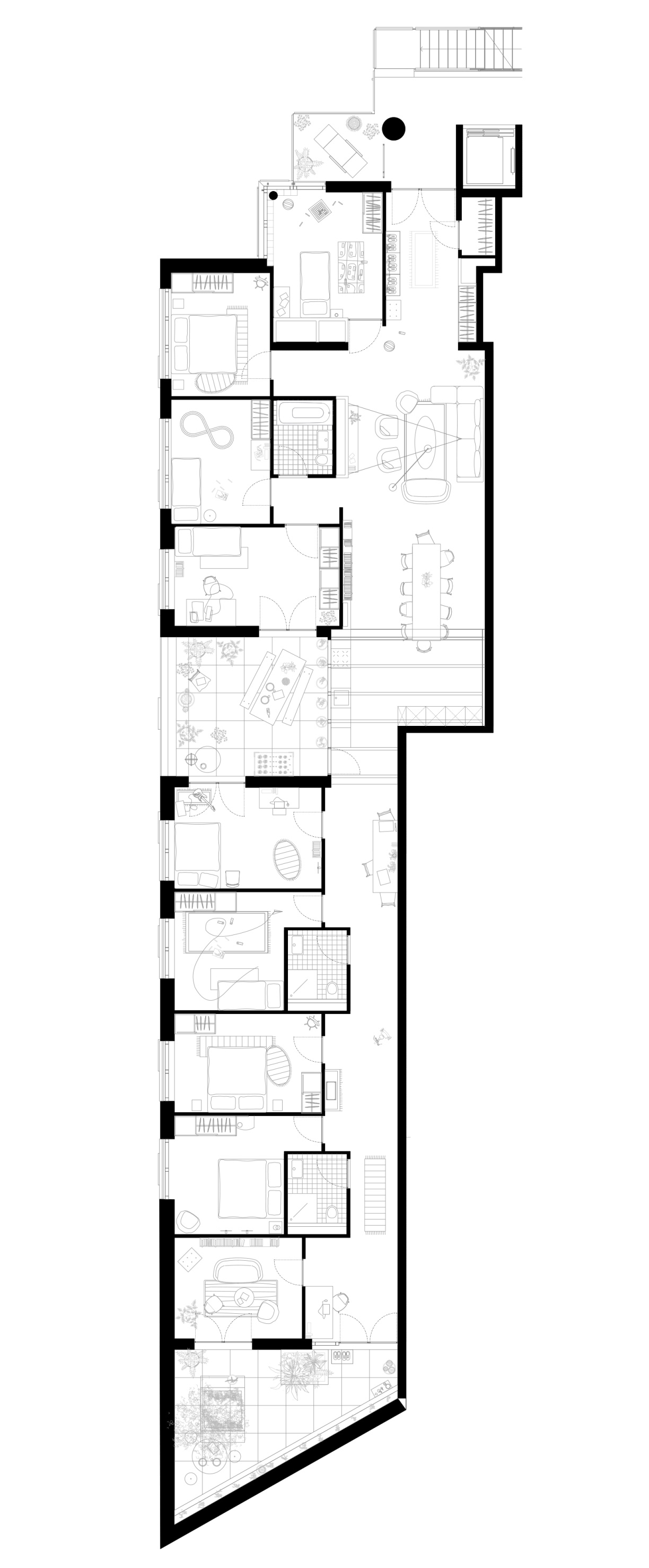

Die Wohnungen sind alle untereinander verwandt und damit gleichwertig: Ungeachtet ihrer Grösse spannen sie von Park- zu Strassenseite und profitieren bestmöglich von Licht, Ausblick und Ruhe. Das fliessende Raumverständnis des städtebaulichen Ensembles findet innerhalb der Wohnungen seine Fortsetzung und führt zu spezifischen Situationen, die sich unmittelbar aus den Eigenschaften des Ortes ableiten. Der Knappheit des Raums wird ein Reichtum an Möglichkeiten entgegengesetzt, der die Bewohnenden einlädt, die Architektur durch Aneignung und Nutzung zu vervollständigen.

Areal Guggach III

Planung und Realisierung Teilareal Wohnen SEW 2018-2024

Auftraggeberin: Stiftung Einfach Wohnen (SEW)

1. Preis, selektiver Wettbewerb Gesamtareal inkl. Schule und Park

Zürich, 2018

Gemeinsam mit Weyell Zipse Architekten und Atelier Loidl Landschaftsarchitekten

Auftraggeberin: Stiftung Einfach Wohnen (SEW), Amt für Hochbauten Stadt Zürich und Grün Stadt Zürich

Team:

Donet Schäfer Reimer Architekten

HSSP

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin

Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure

Waldhauser + Hermann

BLM Haustechnik AG

IBG B. Graf AG Engineering

BAKUS Bauphysik & Akustik

Süss und Partner AG

planbar AG

Rombo GmbH – Räume Mobilität Zukunft

Basler & Hofmann AG

Büro für Nachhaltigkeit am Bau

Planungsbüro Jud